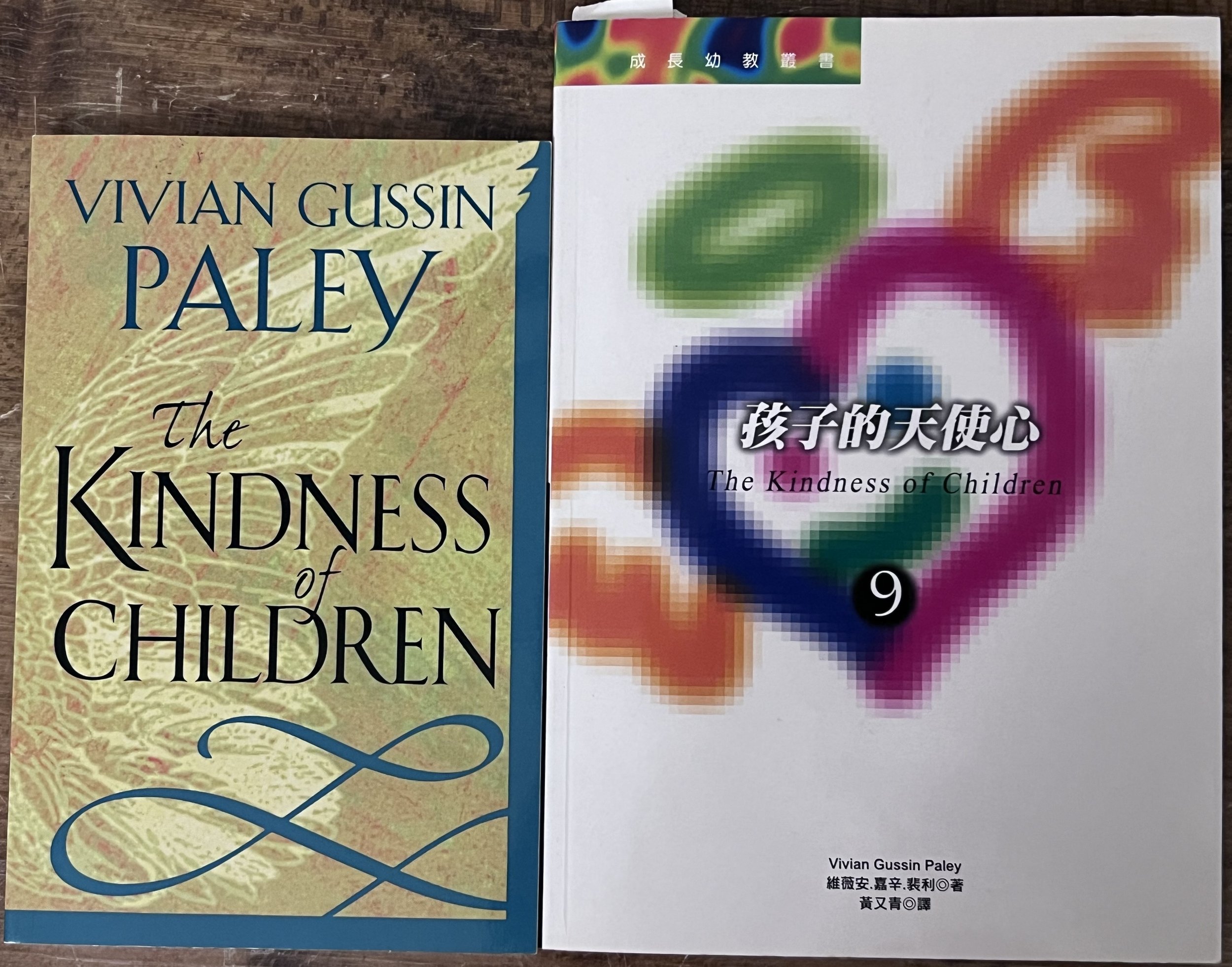

裴利老師著作讀書會第七期報導-《孩子的天使心》

裴利老師著作讀書會第七期--《孩子的天使心》,自2024年11月到今年2月,每月一次在線上進行。

《孩子的天使心》是裴利老師的第十本書,是她退休後第一本。她說她退休了,想寫些孩子以外的事。但她去海邊散步,看到蒼鷺,就想起班上爭地盤的孩子,想描述紅松樹和林地上的蘑菇,但「教室的景象卻闖進來。」不過,退休,正好可以多接受邀約,去到別的老師的教室看看,所以她經常又回到「教室」。而這一次讓她想寫成書的是她一路上親眼目睹的、感受到的,以及她回想起的、和她媽媽談到的有關心善和行善的事。

我們依然每次都先各自讀完一部份、挑選想要分享心得的章節、聚會時講述心得,也分享所聯想到的其他文獻和理論,而回應夥伴們的分享更是重要的交流時刻,如秀綿說的:「大家一起讀的聚會,非常奧妙,從來沒有想過會有如此神秘的連結,讓大家互相彼此認識,坦誠分享。」

在我們的分享和對談中,我們針對「這種說故事和演故事象徵著宇宙裡更大、更原始的東西」(p.88)裡的那個“東西”是什麼的簡單回答,似乎可以讓我們更看清教室生活的重點。我們認為那個東西是:「奧秘的連結」、「奧秘」、「存在」、「心靈的連結」、「心的觸動」、「連結的產生讓彼此陪伴」。

在此紀錄夥伴們的分享點滴: